La sécheresse oculaire, également appelée « syndrome de l’œil sec », est une pathologie multifactorielle de la surface oculaire qui résulte d’un déséquilibre du film lacrymal. Celui-ci n’assure plus correctement ses fonctions de lubrification, de protection et de nutrition de la cornée et de la conjonctive. L’atteinte entraîne une souffrance chronique des tissus oculaires et des symptômes tels que brûlures, picotements, sensation de sable dans les yeux ou vision fluctuante. Les mécanismes responsables sont variés et souvent intriqués. On distingue classiquement deux grands types physiopathologiques : la sécheresse par déficit de production aqueuse et la sécheresse par évaporation excessive, auxquels s’ajoutent des facteurs inflammatoires et neurosensoriels.

1. Rappel sur le film lacrymal

Le film lacrymal normal est constitué de trois couches complémentaires :

- La couche lipidique externe, produite par les glandes de Meibomius, limite l’évaporation des larmes et assure leur étalement.

- La couche aqueuse intermédiaire, sécrétée par les glandes lacrymales principales et accessoires, apporte eau, sels, protéines et facteurs de défense.

- La couche mucinique interne, produite par les cellules caliciformes conjonctivales, permet l’adhésion des larmes à l’épithélium cornéen et crée une surface optique régulière.

Tout déséquilibre d’une de ces composantes entraîne une instabilité du film lacrymal et donc une sécheresse.

2. La sécheresse par déficit aqueux

Cette forme correspond à une diminution de la sécrétion lacrymale. Elle survient lorsque les glandes lacrymales ne produisent plus assez de phase aqueuse.

Les principales causes sont :

- Syndrome de Sjögren (auto-immun, isolé ou associé à d’autres connectivités) où l’infiltration lymphocytaire détruit progressivement les glandes exocrines.

- Autres maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, lupus, sarcoïdose).

- Lésions des glandes lacrymales après radiothérapie orbitaire, greffe de moelle, infections virales (hépatite C, VIH) ou greffe allogénique compliquée.

- Vieillissement physiologique, avec une atrophie progressive des glandes.

Ce déficit aqueux entraîne un film lacrymal trop mince, incapable de recouvrir toute la cornée, favorisant l’hyperosmolarité et l’inflammation.

3. La sécheresse par évaporation excessive

Cette forme résulte surtout d’un dysfonctionnement de la couche lipidique. Les larmes s’évaporent alors trop vite.

Les principaux mécanismes sont :

- Dysfonction des glandes de Meibomius (DGM) : l’obstruction ou l’altération qualitative du meibum conduit à une couche lipidique instable. C’est aujourd’hui une cause majeure de sécheresse.

- Rosacée oculaire, blépharite chronique ou acné, qui modifient la composition lipidique.

- Facteurs environnementaux : climat sec, climatisation, chauffage, pollution, travail prolongé sur écran avec diminution du clignement.

- Porteurs de lentilles de contact : perturbation mécanique et biochimique du film lacrymal.

Dans ce cas, la quantité de larmes peut être normale, mais leur persistance à la surface oculaire est insuffisante.

4. Hyperosmolarité et inflammation

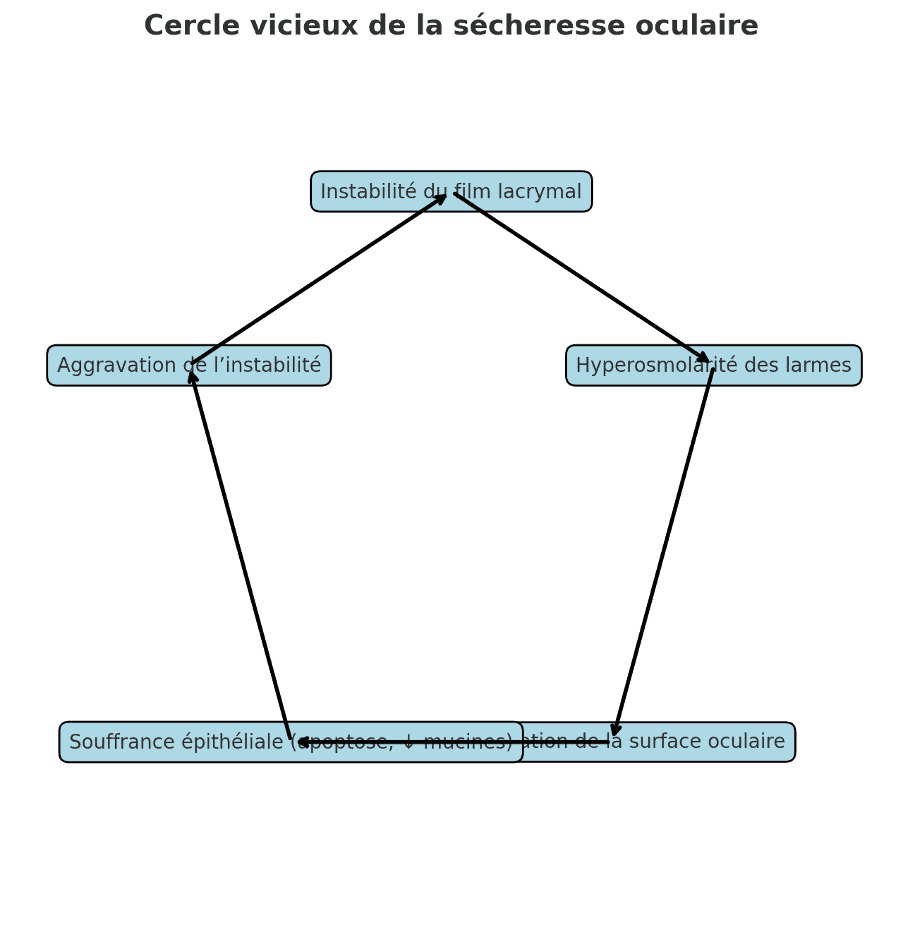

Quelle que soit l’origine (déficit aqueux ou évaporation), l’instabilité du film lacrymal entraîne une hyperosmolarité des larmes. Cette hyperosmolarité est toxique pour l’épithélium cornéen et conjonctival.

Elle déclenche une cascade inflammatoire locale : activation des cellules épithéliales, libération de cytokines et métalloprotéinases, infiltration lymphocytaire. Cela aggrave la souffrance épithéliale, réduit encore la production de mucines et favorise l’apoptose des cellules.

Ainsi s’installe un cercle vicieux : instabilité → hyperosmolarité → inflammation → aggravation de l’instabilité.

5. Atteinte des mucines

Les mucines assurent l’adhésion et la répartition du film lacrymal. Leur déficit accentue la sécheresse, même si la sécrétion aqueuse est normale.

Les causes incluent :

- Déficit en cellules caliciformes (dans les déficits en vitamine A, brûlures chimiques, trachome).

- Atteintes conjonctivales cicatricielles (syndrome de Stevens-Johnson, pemphigoïde cicatricielle).

- Inflammation chronique qui réduit la densité des cellules caliciformes.

Le manque de mucines rend le film lacrymal instable et la surface oculaire irrégulière.

6. Dysfonctionnement neurosensoriel

Les mécanismes neurosensoriels jouent aussi un rôle. La sensibilité cornéenne est nécessaire pour déclencher le réflexe de sécrétion lacrymale et le clignement.

- Une hypoesthésie cornéenne (après chirurgie réfractive, kératopathie neurotrophique, diabète) diminue la stimulation réflexe et favorise la sécheresse.

- À l’inverse, une hypersensibilité nerveuse peut expliquer des symptômes disproportionnés par rapport aux signes objectifs, contribuant au « dry eye disease » avec forte composante douloureuse.

Conclusion

La sécheresse oculaire est rarement due à une cause unique. La plupart des patients présentent une combinaison : par exemple, une DGM sur fond de déficit aqueux modéré, aggravée par l’âge et l’environnement.

Les facteurs hormonaux (ménopause, androgènes bas), certains médicaments (anticholinergiques, bêtabloquants, antidépresseurs) et des conditions générales (allergies, maladies systémiques) peuvent accentuer le déséquilibre. Ces processus s’auto-entretiennent et participent à un cercle vicieux menant à la chronicité. Comprendre la diversité des mécanismes est essentiel pour orienter la prise en charge, qui doit être personnalisée et multimodale.